小学生時代の一時期を中津市で過ごしたことから、耶馬渓線を見る機会があり、また乗車する環境にあった。車社会到来少し前のことであろうか、多くの人が耶馬渓線に乗っていた。憧れの的は機関車の牽く列車で、ディーゼル機関車牽引の混合列車と朝夕の長編成の客車列車が印象に残っている。混合列車は必ずといっていいほど木材積載のトが連結されていた。客車群は高さも長さも幅もまちまちなデコボコ編成で子供ながらに魅せられるものではなかった。客車のデッキから身を乗り出して風を受けながら乗車する人々の姿を思い出す。日中の気動車は単行あり、付随車を付けたDT・DDT・DTD編成があって、こちらも高さ、長さ不揃いの法則のない組み方であった。昭和47年になって初めてカメラ持参で中津を訪れる。時すでに全盛期の面影は失せ、それでも廃車になってはいたがかつて見た車輛をネガに刻むことができたが、残念ながら明治生まれの古い車輛たちは姿を消していた。印象深い懐かしい車輛のイラストは上から開放デッキの明治の生き残り、深い屋根の密閉形、前歴が気になる3扉の元気動車、明治が香る長尺のボギー客車等、大小、長短、個性豊かな面々はいざ編成となると緑と黄色のラインが揃ってきれいに見えたものだ。

“やばけい観光”往路

“やばけい観光”復路

ある日、中津からひとつめ、八幡前駅手前にある古城の坂(中津からはかなりきつい上り勾配)付近の踏切警報機が鳴り出したので待っていると、遠くからタイフォンの音色が聞こえてきた。耳を澄ますとその音は日常の耶馬渓線とはちがう音色で何が来るのかと戸惑っていた。古城の坂を登り終えてカーブの先から顔を出したのは何と国鉄気動車キハ58で、何輛かは憶えていないがきれいに揃った編成で、耶馬渓線のエンジン音とは全く違う軽快な走りで駆けて行った。耶馬渓線は国鉄車輛も走れるんだ、と大きな驚きと嬉しさがこみあげてきた。人々の云う「軽便(けいべん)」の響きは子供ながらに簡易な下位な路線と感じていただけに国鉄車輛は耶馬渓線をも走れる、という大きなインパクトであった。

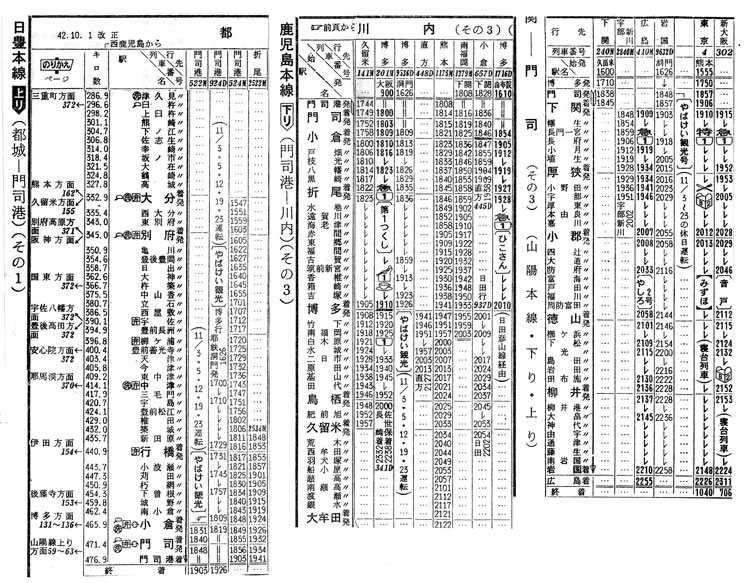

国鉄の耶馬渓線乗入れは昭和30年から始まり、34年からキハ55等気動車で入線、始発駅も門司港から博多・徳山・岩国へと広がっている。手元にある時刻表昭和42年10月号には、11月3日から23日までの指定日に運転される“やばけい観光”が掲載されている。編成輛数は定かではないが赤とクリームの車体に「耶鉄柿坂行」のサボが輝いていたにちがいない。

過日、鉄道趣味の会合で北九州市の加地一雄さんから「C50牽引の列車」録音CDをいただいた。それは門司港発柳ヶ浦行列車の行橋~柳ヶ浦間を乗車してC50の迫力ある排気と客車の走行音が捉えられていた。中津駅手前の放送から駅到着、発車までの目に浮かぶ感動のシーンと音声を再現してみたい。

三毛門を発車したC50は給気を続け、軽快なドラフト音で快走する。

佐井川の鉄橋であろう、鉄橋を渡り終えると絶気、客車の流れる軽いジョイント音。

ハイケンスのセレナーデが響く。

「次は中津、中津でございます。耶馬渓線お乗り換えのお客様、耶鉄柿坂行は

6分の待ち合せです。橋を渡って3番乗場へお越しください」

踏切の音が一瞬のうちに近づいて遠ざかる。スピードが出ている。

「まもなく中津へ着きます」

「お降りの方はお忘れ物ございませんようにお早めにご用意ください」

「降り口ホームは左側です」

締めのハイケンスのセレナーデ。

長い鉄橋の轟音が続く。

山国川橋梁通過。

「ボーッ」と力強い汽笛吹聴。C50はハチロク調の弱々しさはない!

ジョイント音からスピードが落ちる気配はない。

踏切音、ポイントを渡る連続音、中津構内に入ったようだ。

ブレーキシューが車輪にからむ音。

客車のきしむ音や騒音が止んで静かになる。

「かなつ~う、なかつ~う~、耶馬渓線乗換え~」

「お降りの方は車内にお忘れ物のないようご注意ください」

「なかつ~、なかつでございます」

「今度の耶馬渓線、耶鉄柿坂行は17時18分で、

すぐの連絡でございます。階段をあがりまして向こうの

ホーム3番乗場へお越しください」

「今度の耶馬渓線はこのホーム3番乗場から発車します」

「1番乗場、柳ヶ浦行が発車します。次の停車駅は東中津、

ひがしなかつ~でございます」

駅の喧噪、あわただしさが伝わってくる。

「2番乗場は東京行特急“富士”が到着します。

2番乗場特急“富士”が到着します。

白い線の内側まで下がってお待ちください。

お見送りの方は車内に立ち入らないようお願いします」

DF50ディーデル機関車のエンジン音が近づく。

続く20系のゴーッ、キキーッと制動音。

「ボーオーオッ!」

C50発車の合図。

2番ホームに向けて

「なかつ~う、なかつ~う、耶馬渓線乗換え~」

「お降りの方は車内にお忘れ物のないようご注意ください。

中津、中津でございます」

「今度の耶馬渓線、耶鉄柿坂行は17時18分ですぐの連絡でございます」

シュー、シューとC50のドレンの音で放送がかき消される。かすかに

「2番乗場、東京行“富士”が発車します」

C50のドラフトがせわしく大きくなる。ボッ、ボッ、ボッと規則正しく聞こえる。

2番乗場の“富士”も動いている。

最後尾の電源車、ディーゼル発電機の重たい音が近づき、遠ざかって行く。

ドラフトのリズムは速くなって客車のゴーッが大きくなり、ポイント通過。

この辺りで耶馬渓線の線路は右へ分かれて行くか。

「カシャン、カシャン」とポイントを渡る。

「カンカンカンカン」踏切警報音が近づいて遠ざかる。

C50は絶気運転で東中津へひた走る。

中津手前から中津進出まで約6~7分、あの頃に引きもどされたような錯覚に陥る感動の一瞬であった。当時の時刻表から、日豊本線下り柳ヶ浦行1529レ17:12発、日豊本線上り東京行8レ“富士”17:13発、耶馬渓線下り耶鉄柿坂行17:18発。

(加地一雄 C50牽引の列車 C50138 1529レ 行橋~柳ヶ浦 S42/8/27)

中津駅1番線の様子。1番線と2番線の間は中線が敷けるくらいの間隔が開いていた。耶馬渓線乗場は後方の跨線橋を渡って3番線へ向かう。上り貨物列車の中に見える背の低い有蓋車はワ22000のようだ。 S40(1965)頃